Ihr Kinderaugenarzt

in der Deutschschweiz

Normalerweise beginnen die ersten Augenuntersuchungen im Alter von zehn bis vierzehn Monaten und werden oft von Kinderärzt:innen durchgeführt. Zwischen zwei und vier Lebensjahren empfehlen wir regelmässige Untersuchungen bei einer Orthoptistin und einem Augenarzt. Je nach Befund sind dann bis zum dreizehnten Lebensjahr regelmässige orthoptische und ophthalmologische Kontrollen erforderlich. Ab dem dreizehnten Lebensjahr bis zum Erwachsenenalter genügt in der Regel eine alle ein bis drei Jahre durchgeführte Routineuntersuchung.

Fehlsichtigkeit (Ametropien) bei Kindern

Fehlsichtigkeiten (Ametropien) sind in der Regel angeboren und werden oft in jungen Jahren weder vom Kind noch von den Eltern bemerkt. Es ist jedoch wichtig, Fehlsichtigkeiten frühzeitig zu erkennen, damit die Sehkraft sich altersgemäss entwickeln kann. Durch rechtzeitige Therapie kann trotzdem eine gute Sehschärfe erreicht werden.

Kurzsichtigkeit (Myopie)

Kurzsichtige Personen sehen weit entfernte Objekte verschwommen und undeutlich, können jedoch nahe gelegene Gegenstände problemlos erkennen. Kurzsichtigkeit tritt auf, wenn das Auge zu lang ist oder die Linse und die Hornhaut das Licht zu stark brechen, wodurch das scharfe Bild vor der Netzhaut im Auge entsteht.

Weitsichtigkeit (Hyperopie)

Weitsichtigkeit führt zu verschwommenem Sehen in der Nähe. Bei Kindern kann dies Schwierigkeiten beim Lesen oder Schreiben verursachen. Meistens ist das Auge zu kurz, oder es kommt selten vor, dass Linse und Hornhaut das Licht nicht genug brechen, sodass das scharfe Bild im Auge hinter der Netzhaut liegt.

Hornhautverkrümmung (Astigmatismus)

Die Hornhaut ist von Natur aus nicht perfekt rund. Fast alle Menschen haben eine leichte Hornhautverkrümmung. Bei ausgeprägter Verkrümmng hat sich die Hornhaut so verändert, dass sowohl die Nah- als auch die Fernsicht unscharf ist.

Wie werden Fehlsichtigkeiten behandelt?

In den meisten Fällen werden Fehlsichtigkeiten mit Sehhilfen wie Brillen oder Kontaktlinsen korrigiert. Da das Tragen von Kontaktlinsen bei Kindern und Jugendlichen ein erhöhtes Infektionsrisiko birgt, wird oft eine Brille empfohlen.

Schielen (Strabismus)

Beim Schielen blicken die Augen nicht in die gleiche Richtung. Das bedeutet, dass ein Auge auf ein Objekt schaut, während das andere Auge zur Seite, nach oben oder unten abweicht und ein unterschiedliches Bild wahrnimmt.

Typischerweise erleben die Betroffenen anfänglich Doppelbilder, da die Bilder aus den abweichenden Augen im Gehirn nicht zusammengeführt werden können. Bei Kindern wird das Gehirn jedoch innerhalb weniger Stunden bis Tage lernen, die Bilder des schlechter sehenden Auges auszublenden, um Doppelbilder zu vermeiden. Schielen kann zu einer Schwachsichtigkeit des abweichenden Auges führen.

Wie wird ein Schielen bei Kindern behandelt?

Zunächst wird geprüft, ob das Kind eine Brille benötigt. In einigen Fällen kann bereits eine leichte Brillenkorrektur das Schielen verbessern. Bei vielen Formen des Schielens ist eine Brille jedoch nicht ausreichend. Es kann eine Operation erforderlich sein, um den Parallelstand der Augen wiederherzustellen.

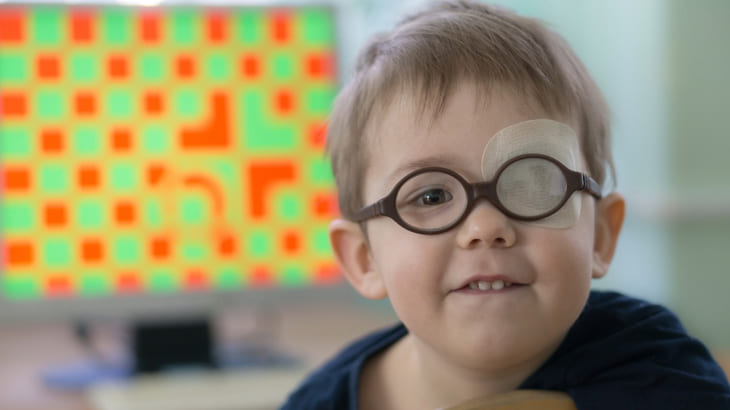

Schwachsichtigkeit (Amblyopie)

Unbehandelte Fehlsichtigkeiten oder Schielen führen oft zu Schwachsichtigkeit. In solchen Fällen wird das «schwache Auge» dazu gezwungen zu sehen, indem das «stärkere Auge» mit einem Augenpflaster abgedeckt wird (Okklusion). Die Dauer und Häufigkeit des Abklebens werden individuell von Orthoptist:innen festgelegt. Naharbeiten wie Malen mit dem abgedeckten Auge können dazu beitragen, das schwächere Auge gezielt zu fördern. Bei beidseitiger Schwachsichtigkeit, verursacht durch beidseitige, symmetrische Fehlsichtigkeit, wird eine Brille zur Korrektur verwendet.

Farbsehstörungen

Menschen mit Farbsehstörungen können Farben nicht gut erkennen und unterscheiden. Durch einen speziellen Farbsinntest wird eine Farbsehstörung diagnostiziert. Häufig sind diese genetisch veranlagt. Konkret sind die sogenannten Zapfen, spezielle Sehzellen auf der Netzhaut, verändert, wodurch Betroffene Farben schlechter erkennen und differenzieren können. Angeborene Farbsehstörungen sind in der Regel harmlos. Betroffene sind im täglichen Leben kaum eingeschränkt. Auch mit der verbreiteten Rot-Grün-Schwäche kann man den Führerschein erlangen und die meisten Berufe können ausgeübt werden. Es gibt keine Behandlung für angeborene Farbsehstörungen, aber spezielle Brillen und Kontaktlinsen können dabei helfen, Farben besser zu unterscheiden.